Il rapporto Arming Europe, realizzato dall’organizzazione non governativa Greenpeace, analizza l’aumento delle spese militari in Europa con particolare attenzione agli investimenti in armamenti di Italia, Germania e Spagna con l’obiettivo di verificare se la militarizzazione sia o meno un “affare”, almeno dal punto di vista puramente economico.

Arming Europe: la corsa agli armamenti minaccia prosperità e sicurezza

Secondo i dati dell’Istituto internazionale di ricerche per la pace di Stoccolma (SIPRI), nel 2022 la spesa militare mondiale è cresciuta per l’ottavo anno consecutivo raggiungendo il massimo storico di 2.240 miliardi di dollari ed è stata l’Europa a registrare l’aumento più marcato, +13%.

Lo studio Arming Europe documenta con i dati che l’accelerazione europea a riempire i propri arsenali non è solamente una conseguenza diretta dell’invasione russa in Ucraina: in un decennio, infatti, la Germania ha aumentato la spesa militare del 42%, l’Italia del 30%, la Spagna addirittura del 50%. In tutti i Paesi l’aumento è interamente dovuto all’acquisizione di armi ed equipaggiamenti, ma, estendendo il campo alla spesa in armamenti dei Paesi europei membri della NATO, le cifre sono ancora più marcate. Nel 2023 la spesa dei Paesi UE della NATO ha raggiunto i 64,6 miliardi di euro, un aumento pari a +270% nel giro di un decennio.

Ma è nel 2018 che è avvenuta l’impennata: da allora ad oggi la spesa per gli armamenti è triplicata e l’Europa ha definitivamente abbandonato la linea militare moderata istituendo il Fondo europeo per la difesa con una dotazione di 7,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, destinati alla ricerca e alla produzione di nuovi armamenti.

L’aumento della spesa militare da parte dei Paesi europei non è in alcun modo “coperto” dalla crescita economica, ma, avvertono gli autori, è in netto contrasto con l’economia europea caratterizzata da stagnazione e spinte inflattive. In poche parole, il rapporto Arming Europe evidenzia che la corsa agli armamenti dell’Europa non è giustificata sulla base di esigenze di sicurezza, ma potrebbe destabilizzare ulteriormente l’ordine internazionale.

L’aumento della spesa militare è avvenuto, infatti, tagliando voci di spesa pubblica necessarie non solo allo sviluppo della società e del benessere, ma fondamentali anche per la sicurezza. Più precisamente nell’ultimo decennio nei Paesi europei che aderiscono alla NATO la spesa pubblica è aumentata del 20%, a fronte di un aumento della spesa militare del 46%: più del doppio. E questo a scapito dell’istruzione, i cui fondi sono aumentati solo del 12%; della protezione ambientale, il cui aumento si arresta al 10%, e della sanità, per la quale in dieci anni ci si aspetterebbe un aumento maggiore del 34%.

Ancora più efficace per inquadrare la situazione è restringere il campo alla sole spese per l’acquisto di armi confrontandole con quelle per le opere pubbliche. Ebbene, queste ultime in un decennio sono cresciute del 35%, l’acquisto di armi invece è aumentato del 168%, quasi cinque volte di più degli investimenti per migliorare il benessere di tutti, come la costruzione di scuole, ospedali e acquedotti. Per di più la spesa per le armi, oltre ad assorbire una quota crescente delle risorse per gli investimenti in conto capitale, si rivela in termini economici un vero e proprio “cattivo affare”.

La spesa militare rallenta la crescita e riduce l’occupazione

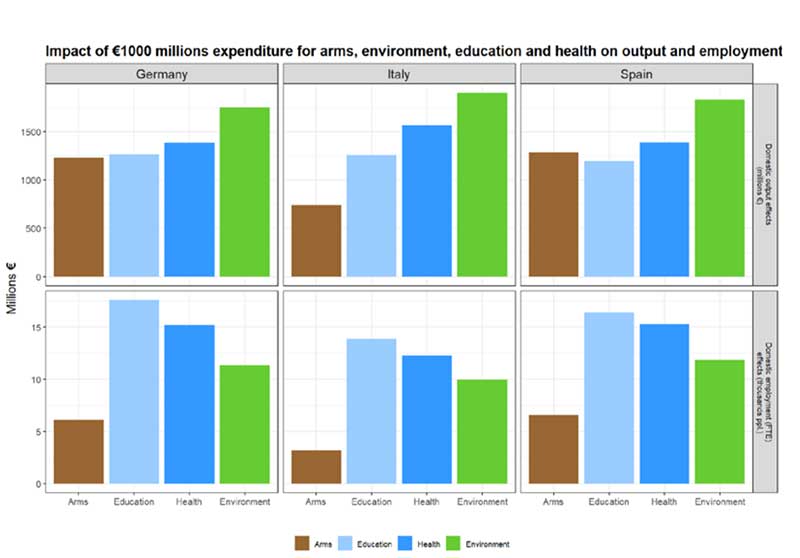

L’aumento delle spese militari rallenta la crescita economica e genera meno posti di lavoro con riflessi estremamente negativi sia sullo sviluppo sia sulle relazioni internazionali. Infatti, ogni spesa pubblica mette in moto un aumento della produzione interna che, a sua volta, genera nuovi posti di lavoro e attiva la capacità di un Paese di attrarre nuovi talenti: per questo si parla di effetto moltiplicatore degli investimenti.

L’acquisto di armi ha un effetto moltiplicatore sul resto delle attività economiche nettamente inferiore a quello degli investimenti per l’ambiente, la sanità e l’istruzione. La ragione, si sottolinea nel rapporto Arming Europe, risiede nel fatto che acquistare armi significa principalmente importarle. Ad esempio, in Italia la quota media di importazioni di un investimento in armamenti è del 59%, mentre negli altri settori considerati è addirittura inferiore all’1%.

Per questo, un investimento in armamenti porta a un ridotto aumento della produzione interna: in Italia un miliardo di euro speso in armamenti comporta un aumento della produzione interna pari a 741 milioni di euro. È tanto o poco? Valutate voi considerando l’effetto moltiplicatore della stessa cifra quando è investita in altri settori pubblici: un miliardo investito nella protezione ambientale raddoppia a 2 miliardi, nella sanità parliamo di almeno 1,5 miliardi, e nell’istruzione arriviamo a 1,2 miliardi. Insomma l’unica voce di bilancio che attiva meno “effetti collaterali positivi” è quella per le armi.

E l’occupazione? Un miliardo di euro in armi genera 3mila posti di lavoro; nella protezione dell’ambiente 10mila; nella sanità 12mila; nell’istruzione 14mila. Anche da questo punto di vista la spesa in armi è la meno “produttiva” possibile. Eppure non è sufficiente a fermarla: nel 2023, ogni cittadino dei Paesi NATO dell’Unione Europea si troverà a sostenere un costo medio di 508 euro per la spesa militare, in netto aumento rispetto ai 330 euro del 2013. Per gli italiani il conto sarà di 436 euro.

Se destinati a investimenti nell’ambiente, nell’istruzione e nella salute, questi fondi potrebbero non solo generare migliori effetti economici ma anche contribuire in modo significativo alla promozione della pace e della sicurezza. Quindi sarebbe possibile costruire un mondo libero dalle dinamiche belliche che assumono sempre più il carattere di conflitti permanenti se solo la spesa militare fosse dirottata verso altri ambiti. È quello che sostengono le Nazioni Unite con il concetto di “human security” in base al quale la nozione di pace non si limita all’ambito militare ma investe la necessità di tutelare i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, insieme alla protezione dell’ambiente e alla lotta contro il cambiamento climatico.

Etica Sgr: un deciso no agli investimenti in armi

Etica Sgr nasce con l’obiettivo di promuovere l’investimento responsabile presso i risparmiatori e, contestualmente, influenzare positivamente il sistema economico.

Sono escluse dai fondi etici società coinvolte nella produzione di armi convenzionali, di loro parti chiave e di altri prodotti o servizi destinati ad uso militare. Sono escluse anche le società coinvolte nella produzione, utilizzo, manutenzione, distribuzione e stoccaggio di armi controverse o di loro parti chiave (per esempio le mine antiuomo, le bombe a grappolo o gli ordigni nucleari). Sono esclusi dai portafogli dei fondi anche i titoli emessi da Stati che prevedono la pena di morte o non garantiscono le libertà civili, di stampa e i diritti politici.

Riteniamo che questo rigore nelle scelte di investimento abbia un valore profondo e debba persistere, anche in contesti complessi come quello attuale.

L’impegno di influenzare gli emittenti (Stati e imprese), che pure hanno dimostrato attenzione verso temi etici, è sfidante. Questa azione di sensibilizzazione, per essere efficace e portare a cambiamenti concreti nel tempo, deve tradursi in un percorso di dialogo che, a volte, può essere lento e difficile. Nello specifico, l’attività di advocacy di Etica Sgr si esprime su politiche sociali, economiche, legislative per influenzare la distribuzione delle risorse di governi, regolatori e standard setter, inclusi emittenti sovrani in cui investono i fondi. Nel 2021, anno dell’entrata in vigore del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, la Sgr ha avviato una campagna internazionale per promuovere il disinvestimento dalle armi nucleari insieme ad ICAN, ONG insignita nel 2017 del Premio Nobel per la Pace.

Si prega di leggere le Note Legali.